一直以来,我们对梵高,对杏花的认识都很浅薄,只觉得杏花很美,梵高很疯,以至于在踏进梵高博物馆的前一刻,我们仍调侃他是一个天才疯子画家。可当我们从博物馆中文字、画作逐渐了解他的人生经历后,才惊觉以前对他的评价与戏谑是多么地无知无礼刻薄与不公。

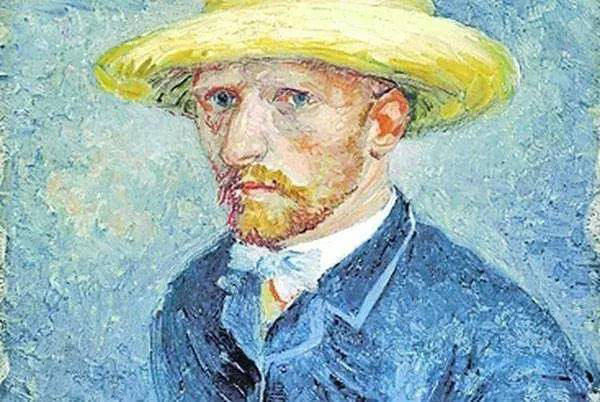

年轻时迷茫多年的梵高,终于在27岁时找到了自己终生热爱的职业,被笑称自恋的大量自画像,是他经济困顿无力支付模特费用的无奈之举,令人惊恐的自割耳朵,是他饱受精神疾病摧残后难以控制自我的情绪爆发。

宁静美好的乡间田园风景画作品,是他在敏感痛苦日子里努力探求到的难能可贵的慰藉与寄托,从笔触结构光影开始,他用好几年的时间打下基础,从数以干计的草稿中默默摸索,逐渐形成自己独特的风格。可在他有生之年,他的许多经典画作并不被人欣赏,不为人所知,始终无法摆脱精神疾病的折磨,常常历经经济上的困顿。与他情意深厚的胞弟,也被谣传因不堪常年负担梵高的生活而与梵高反目成仇...

《杏花》是梵高人生中为数不多的充满幸福希望情绪的载体,梵高弟弟和妻子决定用哥哥梵高的名字给他们刚出生的孩子起名,希望孩子能够像梵高一样勇敢。梵高知道这一好消息后,马上以自己的毕生所学,描绘了充满生计希望的《杏花》—在梵高看来是最珍贵最美好的作品—作小侄子的礼物。而这个小侄子长大后,修建了梵高博物馆,将梵高一生中的许多画作收藏其中,让更多人能够欣赏梵高的作品,了解他的一生….”

望着《杏花》,听着解说,复杂的多重情感相互交织:既共情梵高痛苦挣扎的一生,怪责自己的无知刻薄,也愤怒大多数人们不理解以讹传讹,更感慨感动为梵高与家人亲情的双向奔赴,甚至为梵高悲苦人生里获得过亲情的温暖而庆幸欣慰。

对于外人来说,梵高二字意味着绝世画画天才,意味着精神失常自残自杀的病人。可对家人来说,梵高是他自己,是一个普通人,更是他们饱受疾病摧残但从未放弃自己终生热爱的亲人。

天才疯子画家,这样的印象与评价是错误与无礼的。精神疾病伴随梵高很多年,但只能是他人生中的某一部分,不是让他得以画出绝世画作的原因,而是阻止他留下更多名作的阻力。